KOPI, Bekasi – Nadiem Makarim benar: gelar tak lagi menjamin kompetensi. Ia memberi contoh dirinya yang sarjana hubungan internasional dari Harvard University, AS. Tapi membuat perusahaan startup Gojek, Zolora, dan lain-lain. Perusahaan yang berbasis digital online. Itulah fakta di lapangan.

Aku jadi ingat diriku sendiri. Lulusan Kimia FMIPA UGM. Tapi kecemplung di dunia jurnalistik dan tulis-menulis yang jadi hobiku sejak kuliah.

Waktu bekerja di Batan, Pasar Jumat, Jakarta usai lulus, betapa sebel setiap pagi harus ke kantor. Kepala seperti terbebani berat satu ton. Melihat gedung Kimia Radiasi yang kusam, aku bosan bukan main. Saat itu, tahun 1985, aku ingin keluar dari Batan. Tapi orang tua tetap memaksaku di situ. Konon, masa depan cerah. Karena di Batan ada tunjangan radiasi sebesar gaji pokok. Tapi tetap saja aku bosan melihat laboratorium, mengoperasikan spektrometer, AAS, ngocok-ngocok reagen kimia. Ah, jenuh. Sampai suatu ketika ada ide brilian. Aku harus punya pacar orang sekantor dan seruangan, agar betah. Cinta membuat orang betah hidup di samping orang yang dicintainya. Ehmmm klasik benar teorinya!

Pucuk dicinta ulam tiba. Ada karyawati baru dari AKA (Akademi Kimia Analis Bogor). Tinggi 165 Cm, manis, cantik, dan bodinya seksi. Saat itu, dia datang ke kantor ditemani pacarnya. Ternyata, gadis itu seruangan denganku. Suatu sore, menjelang pulang, kudekati dia. Namanya Jane.

“Hai Jane, aku tahu kau sudah punya pacar. Tapi cepat atau lambat kau akan jadi pacarku. Feelingku berkata begitu.”

Mendengar itu, dia marah. “Tak mungkin, tak mungkin,” teriak Jane. “Mas, kau norak. Jangan macam-macam ya?” ujar gadis yang SD-nya satu sekolah dengan Obama di Cikini itu.

Aku hanya tersenyum mendengar wajahnya yang memerah. Entah karena marah, atau senang. Aku tak tahu. Tapi aku tetap yakin, hati Jane akan kegembang denganku. Jika aku kirim surat cinta dengan bahasaku yang indah, niscaya dia akan meleleh. Beberapa hari kemudian, artikelku tentang bencana kimia dimuat harian Kompas. Dia mungkin baca. Dia mulai respek padaku.

“Mana ada sih karyawan baru di Batan bisa muncul namanya di koran Kompas” — mungkin Jane berpikir seperti itu.

Ternyata, tiga bulan kemudian, di suatu sore, menjelang pulang, Jane menghampiri mejaku.

“Mas, aku putus dengan pacarku.”

“Apa Jane?” aku pura-pura kaget. Tapi hatiku senang.

“Kok secepat itu. Bukankah bulan lalu masih menjemputmu?” kataku.

“Betul. Ia cemburu pada Mas. Pacarku menduga, aku naksir pada Mas.”

“Terus, apa kau memang naksir aku?”

Jane diam. Mulutnya terkatup seperti patung Ken Dedes.

“Ayo katakan sejujurnya,” paksaku. Aku memaksa Jane untuk menyatakan apa naksir terhadapku.

“Mungkin. Sejak Mas menulis artikel di Kompas, aku mulai berpikir, Mas orang hebat.”

“Weleh… aku yakin bukan tulisan di Kompas itu yang membuatmu memperhatinkan aku,” ledekku.

“Lalu apa?”

“Aku kan lebih ganteng dari pacarmu,” kataku sambil tersenyum.

“Ganteng tapi kampungan. Pakaiannya tidak modis. UGM kan universitas ndeso. Mahasiswanya kebanyakan dari desa,” selorohnya.

Tanpa menunggu waktu, aku pun melakukan blitzkrig. Kupeluk Jane. Kucium bibirnya. Ternyata, dia membalas ciumanku.

Sejak saat itulah, Jane jadi pacarku. Tiap hari aku bertemu dengannya di kantor. Di ruangan samping laboratorium kimia radiasi. Herannya, aku tetap saja tidak betah di Batan. Meski sudah ada Jane di sampingku, di ruanganku, tapi tetap saja tidak betah bekerja di Batan.

“Jane, aku akan keluar dari Batan.” Ia kaget. Soalnya, bagi Jane, Batan adalah tempat kerja yang ideal. Pertama sesuai ilmu yang dipelajarinya di AKA. Kedua, dekat dengan rumahnya di Lebakbulus.

Jane membujukku agar tidak resign dari Batan. Untuk memaksaku tidak keluar dari Batan, Jane minta orang tuanya agar segera menikahkanya denganku.

“Mas kan sarjana kimia. Tapi kenapa gak betah di Batan?”

“Jane, aku ingin bekerja sesuai panggilan nuraniku. Aku mau jadi penulis. Atau pekerjaan yang berkaitan dengan menulis. Bisa wartawan, editor buku, penulis biografi, buat skenario film. Apa pun, yang penting terkait dengan tulis-menulis dan mengembangkan imajinasi.”

Berhari-hari, Jane membujukku agar aku tak keluar dari Batan. Tapi, aku memutuskan, keluar dari Batan. Sejak keluar dari Batan, aku tak lagi satu ruangan dengannya. Biasanya tiap hari bertemu di kantor. Setelah aku resign, paling dalam sebulan, aku dua kali bertemu dengannya. Dan pertemuan itu makin jarang karena aku sibuk mengedit berita dan esei di koran nasional tempat kerjaku yang baru. Aku sangat menyukai jadi jurnalis. Sementara Jane sangat menyuklai laboratorium. Tak ketemu! Dan akhirnya, hubungan pun putus. Setahun kemudian, Jane menikah dengan teman sekantornya di Batan. Namanya Gatot, peneliti fisika nuklir di Batan Serpong. Sejak itu aku tak pernah lagi bertemu Jane.

Pekan lalu, setelah 30 tahun tak berjumpa, aku bertemu dengan Jane di Perpustakaan Nasional, Jakarta saat ada seminar Iptek. Wajahnya masih cantik, meski tampak menua. Kulitnya tidak sekencang dulu waktu masih pacaran denganku. Rambutnya semi coklat. Mungkin pakai semir. Tapi senyumnya yang masih seperti dulu. Juga genitnya ketika berhadapan denganku.

“Mas, situ benar. Bekerja itu harusnya sesuai tuntutan hati nurani. Makanya Mas kelihatan awet muda,” ujarnya saat jeda seminar di ruang makan.

“La, kau sendiri? Bukankah kau menikmati bekerja di Batan?”

“Tidak mas. Sebetulnya, cita-citaku dulu sejak sekolah di Percik (Perguruan Cikini) ingin jadi penari.”

Oh begitu ya! Aku kaget bukan main. Aku jadi teringat waktu Jane menari Jaipongan di acara ulang tahun Batan. Memang luwes dan bagus tariannya. Aku sampai terpesona. Dan aku makin menyintainya setelah tahu Jane pinter menari Jaipongan. Usai pementasan tari, aku ingat, aku yang menanggalkan baju dan aksesoari tari jaipongannya di sebuah ruangan dekat kantor kepala pusat PAIR Batan. Saking kagumnya, saat itu juga Jane kupeluk dan kuciumi wajahnya di ruang ganti.

“Kau membuat aku bangga Jane. Tarian Jaiponganmu bagus sekali. Jane saat itu tersipu mendengar pujianku. Wajahnya makin manis dan aku makin gemes menatapnya.

“Sekarang, kau kan sudah profesor riset di Batan. Terus mau apa lagi. Kau telah berada di posisi puncak sebagai peneliti.”

“Aku tak bahagia mas. Meski aku sudah profesor riset, obsesiku tetap ingin jadi penari.”

“Mas, maukah melihat aku menari lagi nanti malam?”

“Apa? Kau mau pentas tari jaipongan. Di mana?”

“Tidak. Ini tarian khusus untuk Mas. Aku masih menyintai mas karena mas orang yang berani memenuhi tuntutan nurani, meski harus berjuang dari nol dan merobek ijasah sarjana kimia UGM.”

“Baik Jane. Aku mau melihat tarianmu yang indah itu.”

Aku dan Jane pun menuju hotel Indonesia. Lalu menyewa kamar. Di kamar, Jane menari Jaipongan di hadapanku. Tanpa aksesori. Ia menari Jaipongan hanya memakai beha hitam dan baju dalaman. Ia menari Jaipongan dengan penuh perasaan. Ia mengajakku ikut menari. Aku pun mengikuti ajakannya. Dan uupps… tiba-tiba Jane memelukku.

“Mas, momen ini yang aku damba setiap mengingat kantor Batan. Seolah-olah Mas selalu ada di ruanganku dan melihatku menari Jaipongan,” bisiknya.

“Jane, sampai hari ini, aku mengagumimu bukan karena doktor kimiamu. Tapi karena kepandaianmu menari Jaipongan,” ujarku sambil mengelus rambutnya.

“Makasih Mas, aku sudah puas. Kau masih mengagumi tarian Jaiponganku.”

“Pak Nadiem benar ya mas. Gelar doktor tak menjamin kompetensi seseorang. Aku sendiri, meski sudah profesor riset, tapi sungguh tak menyukai gelar itu. Aku sekedar memenuhi tuntutan kerja. Bukan tuntutan nurani. Aku ingin dapat gelar sebagai seniman tari seperti Didik Nitni Towok atau Mimi Icih dari Indramayu,” ujarnya.

“Nggak ingin dapat gelar jurnalis, penulis esai, dan cerpenis?”

“Ah, itu sih gelar untuk chayangku aja,” bisiknya sambil melirikku. Kata chayank adalah panggilan Jane padaku kala menulis surat cinta saat dia berada di luar negeri.

“Dasar penasaran cinlok!” ujarku sambil melirik Jane. Ia pun tersenyum.

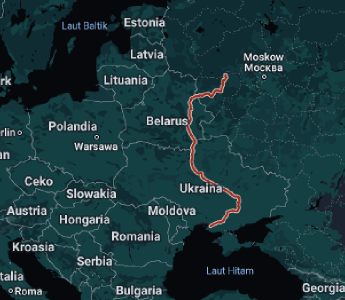

Tiba-tiba Jane menarik tanganku ke bed hotel yang empuk. Suasana mendadak berubah. Nafasku tersengal. Siaran ledakan bom di CNN pun luput dari perhatianku.

“Sudah Jane. Kau mandi duluan.”

“Gak bareng?” katanya.

“Gak usah,” kataku. “Kalau mandinya bareng nanti dimarahi Ustad Somad.”

Jane tertawa mendengar kata Somad. (*)

Kunjungi juga kami di www.ppwinews.com dan www.persisma.org

Ingin berkontribusi dalam gerakan jurnalisme warga PPWI…? Klik di sini

Comment